每年的4月8日是国际珍稀动物保护日,这一天提醒我们关注那些濒临灭绝的物种及其生存危机。从穿山甲到东北虎,从珊瑚礁到热带雨林中的微小生物,它们的消失不仅是生态系统的损失,更是人类文明的遗憾。珍稀动物保护不仅是科学家和环保组织的责任,更需要每个人的参与。

世界上现存的珍稀动物种类繁多,许多因栖息地破坏、气候变化、偷猎等因素濒临灭绝。

本文是部分受国际自然保护联盟(IUCN)红色名录以及他保护机构关注的珍稀动物分类举例(注:无法穷尽所有物种,仅作代表性列举)。

现存最大的虎亚种

东北虎Panthera tigris altaica

分布于中俄边境,野生种群约500-600只。

致危原因:栖息地丧失、盗猎(虎骨贸易)、猎物减少。

保护现状:

IUCN评级:濒危(EN),2022年评估显示全球种群约500-600只,俄罗斯占90%(数据来源:IUCN Red List, 2022)。

中国行动:东北虎豹国家公园(2017年设立,覆盖1.46万平方公里)通过红外相机监测显示,野生虎数量从2015年的27只增至2023年的约60只(中国国家林草局报告)。

国际协作:中俄跨境保护协议(2021年签署),联合反盗猎巡逻。

挑战:栖息地连通性不足,公路建设威胁基因交流(论文:Nature Ecology & Evolution, 2021)。

非洲山地森林的特有物种

山地大猩猩 Gorilla beringei beringei

致危原因:森林砍伐、人类冲突、非法捕猎。

保护现状:

IUCN评级:濒危(EN )2023年评估

野生种群数量:约1063只(2022年普查数据,来源:Greater Virunga Transboundary Collaboration, 2023)

种群趋势:过去10年增长 26%(2010年约 880 只),但仍受限于栖息地承载量。

栖息地保护与跨境合作,大维龙加跨境合作(GVTC):乌干达、卢旺达、刚果(金)三国联合管理 7,800 km2 栖息地(来源:GVTC年度报告, 2023)。缓冲区管理:社区森林恢复项目(如卢旺达的 “Gishwati-Mukura” 国家公园)减少人类入侵。

反盗猎与执法,卢旺达《野生动物保护法》(2020修订)规定盗猎大猩猩最高 10 年监禁 罚款 $50,000。刚果(金) 维龙加国家公园护林员(2023年新增200名),但仍有武装冲突威胁(2022年6名护林员遇害)。卢旺达 “Igizo” 反盗猎部队(2021年成立),配备无人机和热成像仪。

世界最小鲸类

加湾鼠海豚 Phocoena sinus

仅存于墨西哥湾,2023年仅剩约10只。

致危原因:刺网渔业误捕、栖息地退化。

保护现状:

IUCN评级:极危(CR),2023年种群评估仅剩10-12只(CIRVA报告)。

墨西哥措施:2017年永久禁止刺网渔业,但执法不力导致误捕持续(Science期刊, 2023)。

人工繁殖失败:因技术难度(圈养个体存活率0%),现依赖野外保护(海洋哺乳动物中心数据)。

国际压力:美国通过《海洋哺乳动物保护法》施压墨西哥加强执法。

最小的犀牛

苏门答腊犀 Dicerorhinus sumatrensis

致危原因:盗猎(犀牛角)、森林丧失。

保护现状:

IUCN评级:极危(CR)(2023年评估)现存数量:全球 <80头(WWF 2024年报告)

印尼政府行动,建立 Rhino Protection Unit(RPU) 武装巡逻队(2023年阻止12起盗猎),人工繁殖计划:2023年成功诞生 1头幼崽(Way Kambas国家公园)。

国际支持,全球犀牛基金会(GRF)资助保护区扩建。

全球最濒危的哺乳动物之一,因鳞片遭盗猎

中华穿山甲 Manis pentadactyla

致危原因:非法野生动物贸易(亚洲药用需求)。

保护现状:

IUCN评级:极危(CR)(2023年评估),全球种群持续下降

法律保护与执法强化,中国2020年升级为国家一级保护动物,盗猎最高可判 10年以上有期徒刑。

栖息地保护与修复,在广东、江西、福建建立 6个穿山甲保护小区(总面积 200 km2)。2023年启动 “穿山甲栖息地恢复工程”,种植白蚁栖息林(穿山甲主食)(国家林草局规划)

人工繁育与野化研究,广东省野生动物救护中心 2022年首次实现人工繁育成活(2只幼体),但尚未建立稳定种群(Zoo Biology, 2023)

替代品研发,中医药替代:中国药典2020版移除穿山甲鳞片,推广猪蹄甲、合成替代物。

非洲草原顶级猎食者

非洲野犬 Lycaon pictus

现存仅6600只。

致危原因:栖息地丧失、人类捕杀、犬瘟热传播。

保护现状:EN(濒危),南部非洲国家加强保护区管理。

东亚特有珍禽

朱鹮 Nipponia nippon

致危原因:湿地消失、农药污染。

保护现状:

IUCN评级:濒危(EN),中国种群从1981年7只增至2023年7000只(中国鸟类学会报告)。

日本再引入:2008年从中国引进个体,目前佐渡岛种群约500只(日本环境省数据)。

威胁变化:新发现的高致病性禽流感(H5N1)导致2022年陕西保护区30只死亡(论文:Emerging Infectious Diseases, 2023)。

新西兰不会飞的夜行鹦鹉

鸮鹦鹉 Strigops habroptila

现存约250只。

致危原因:入侵物种(猫、鼠捕食)、低繁殖率。

保护现状:CR(极危),依赖人工保育。

北美洲最大飞禽,翼展可达3米

加州神鹫 Gymnogyps californianus

1987年曾仅存27只。

致危原因:铅中毒(子弹残留)、栖息地减少。

保护现状:

IUCN评级:极危(CR),2023年种群约500只(美国鱼类及野生动物管理局数据)。

人工繁殖:自1987年启动,采用“双亲抚育”技术避免印痕行为,幼鸟存活率达85%(Journal of Wildlife Management, 2022)。

铅弹禁令:加州2023年全面禁用铅弹药(主要致死原因)。

野放挑战:触电(高压电线)仍是成年个体主要死因(占30%)。

菲律宾国鸟,世界最大猛禽之一

菲律宾雕 Pithecophaga jefferyi

现存约400对。

致危原因:森林砍伐、猎杀。

保护现状:CR(极危),菲律宾立法保护。

中国特有淡水鸭

中华秋沙鸭 Mergus squamatus

全球仅存3000-4000只。

致危原因:河流污染、水坝建设。

保护现状:EN(濒危),中国设立保护区。

缅甸特有陆龟,因宠物贸易濒危

缅甸星龟 Geochelone platynota

致危原因:非法走私、栖息地破坏。

保护现状:

IUCN评级:极危(CR),野生种群不足1,000只(Turtle Survival Alliance, 2023)。

缅甸保护:2017年修订《野生动物保护法》,盗猎刑期提高至10年,但边境走私仍猖獗(TRAFFIC报告)。

人工繁殖:美国圣地亚哥动物园成功繁育200 只,但基因多样性不足(Conservation Genetics, 2021)。

中国特有的鳄

扬子鳄 Alligator sinensis

野生仅存150-200条。

致危原因:湿地开垦、水污染。

保护现状:CR(极危),安徽保护区人工繁殖成功

世界最大海龟

棱皮龟 Dermochelys coriacea

致危原因:塑料污染、渔网缠绕、气候变暖影响产卵。

保护现状:VU(易危),全球种群持续下降。

世界上最大有毒动物

科莫多巨蜥 Varanus komodoensis

印尼科莫多岛特有,现存 约 1400 只。

致危原因:栖息地缩小、猎物减少、旅游干扰。

保护现状:

IUCN评级:濒危(EN),2021年新评估显示科莫多岛种群下降40%(印尼环境部数据)。

旅游管理:2023年起限制每日游客量至1,200人,并关闭部分栖息地(UNESCO建议)。

气候威胁:海平面上升可能淹没30%产卵沙滩(Climate Change Ecology, 2022)。

世界最大两栖动物,最长可达1.8米

中国大鲵 Andrias davidianus

致危原因:过度捕捞(食用)、水坝阻断栖息地。

保护现状:CR(极危),野生种群几近崩溃。

可爱的“六角恐龙”

墨西哥钝口螈 Ambystoma mexicanum

仅存于墨西哥霍奇米尔科湖。

致危原因:水体污染、城市化。

保护现状:

IUCN评级:极危(CR),野生种群不足100只(墨西哥国立自治大学调查)。

实验室保护:全球实验室圈养超1,000只,但近亲繁殖致基因退化(PNAS, 2020)。

栖息地修复:2022年启动“霍奇米尔科湖净化计划”,目标2030年恢复50%水体。

欧洲的“传奇”物种

欧洲火蝾螈 Salamandra salamandra

致危原因:疾病传播、栖息地退化。

保护现状:NT(近危),种群持续下降。

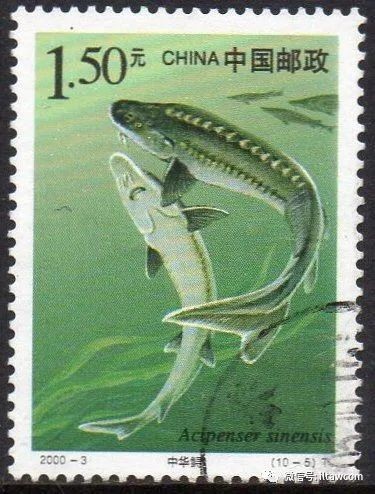

长江洄游鱼类,已存活1.4亿年

中华鲟 Acipenser sinensis

致危原因:水坝阻断产卵、航运干扰。

保护现状:

IUCN评级:极危(CR),2020-2023年未监测到自然繁殖(长江水产研究所数据)。

人工增殖:每年放流100万尾幼鱼,但成活率<1%(Aquaculture, 2023)。

三峡集团补偿:投资2.4亿建设宜昌人工产卵场(2025年启用)。

大西洋洄游鱼类

欧洲鳗鲡 Anguilla anguilla

致危原因:非法贸易、寄生虫、水污染。

保护现状:CR(极危),欧盟严格管制。

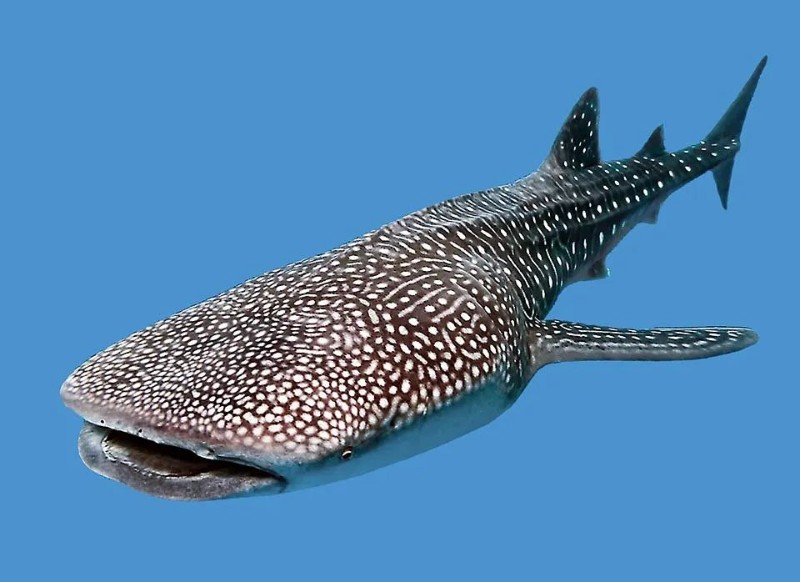

世界最大鱼类,可长达18米

鲸鲨 Rhincodon typus

致危原因:渔业误捕、鱼鳍贸易。

保护现状:EN(濒危),全球保护行动加强。

被歪果仁吃成极危的

蓝鳍金枪鱼 Thunnus maccoyii

致危原因:商业捕捞、种群恢复缓慢。

保护现状:CR(极危),由于各国政策、活动及渔民们的过度捕捞,已对它们的种群数量造成威胁,个体单位重量也不断下跌,超过90%的个体已经消失。鱼群总数量在滥捕中持续下降,因此国际间开始管制捕捞,但成效相当有限。

珊瑚礁大型鱼类,因食用濒危

苏眉鱼 Cheilinus undulatus

致危原因:过度捕捞(活鱼贸易)。

保护现状:EN(濒危),东南亚加强监管。

加勒比海大型螺类

女王凤凰螺 Lobatus gigas

致危原因:过度捕捞、栖息地破坏。

保护现状:VU(易危),多国禁捕。

热带珊瑚礁关键物种

鹿角珊瑚 Acropora spp.

致危原因:海洋酸化、白化、旅游破坏。

保护现状:

IUCN评级:极危至濒危(CR-EN),大堡礁2022年白化事件影响70%种群(澳大利亚海洋研究所)。

辅助进化:科学家筛选耐热藻类共生体,提升珊瑚1.5℃耐受性(Science Advances, 2023)。

政策响应:美国2023年将22种珊瑚列入《濒危物种法》保护。

北美最大蚯蚓,可长达1米

巨型帕卢斯蚯蚓 Driloleirus americanus

致危原因:农业开发、杀虫剂。

保护现状:DD(数据不足),可能濒危。

全球最重要的传粉者,受蜂群崩溃威胁

欧洲蜜蜂 Apis mellifera

致危原因:农药、寄生虫、气候变化。

保护现状:LC(无危)但区域性衰退,欧盟限制农药。