越南金丝猴 又称东京仰鼻猴或多曼氏仰鼻猴,是越南特有一种古老而珍稀的树栖灵长类动物。自1912年被科学描述以来,该物种一度被认为已经灭绝,直至1989年才被重新发现。它是全球五种仰鼻猴中数量最为稀少的一种,被国际自然保护联盟列为“极危”物种,现存成熟个体数量极为有限,保护形势严峻。

界: 动物界 Animalia

门: 脊索动物门 Chordata

纲: 哺乳纲 Mammalia

目: 灵长目 Primates

科: 猴科 Cercopithecidae

属: 仰鼻猴属 Rhinopithecus

种: 越南金丝猴 R. avunculus

越南金丝猴,其头体长约51至65厘米,尾长66至92厘米。雄性平均重量约14千克;雌性约8千克。

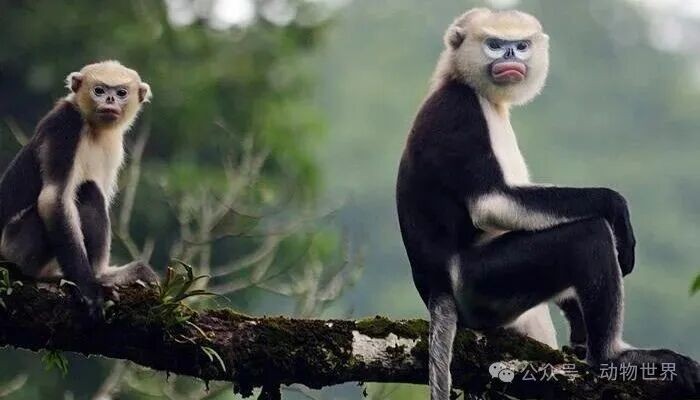

越南金丝猴具有扁平的面部结构,鼻部上翘呈粉红色,唇部增厚且呈粉红色,眼周具蓝色皮肤区域。喉部具一块橙色斑块,繁殖期雄性该特征尤为明显。

身体背部为黑色,腹部呈乳白色,尾巴末端为白色。幼体呈灰色而非黑色,且不具有喉部的橙色斑块。与其他四种仰鼻猴相比,越南金丝猴的性二型性程度较低,身体更为修长,指趾也更长。

越南金丝猴的森林栖息地

越南金丝猴栖息于以竹子和常绿阔叶树为主的原始森林中。目前其分布限于海拔200至1200米之间、位于喀斯特石灰岩山体顶部的森林区域。该物种所处的环境还具有明显的季风降水和热带气温特征。

越南金丝猴为昼行性动物,日间活动,夜间休息。它们常选择近山坡的较低树枝睡眠,以抵御寒风。

该物种以小群形式在森林冠层活动,通常以扩展家庭群为单位生活,包括一只成年雄猴、数只雌猴及其后代。尽管家庭群常共同休息和觅食,但由于生境减少和种群数量下降,近年来这类群体的观测已变得十分罕见。

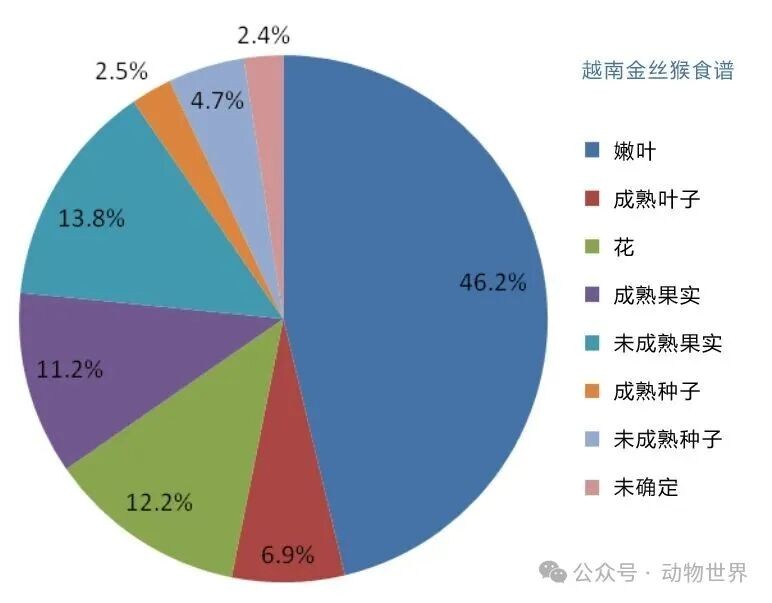

越南金丝猴的食性包括多种树叶、果实、花和种子。该物种属于叶食性动物,其主要食物来源为竹子和常绿乔木的叶片。其颌部结构强壮,适于咀嚼坚硬的植物性食物。

此外,该猴具有特化的消化胃结构,有助于植物纤维的分解。胃内细菌可分解植物纤维素,为其提供更多能量。

它们的蓝色面部皮肤与这种独特的消化系统可能存在联系。一些科学家推测,这种鲜艳的蓝色可能来自于消化过程中产生的某种副产物或色素,通过血液沉积在皮肤较薄、血管丰富的面部。这种颜色可能作为一种视觉信号,反映了个体的健康状况和消化能力,在择偶中发挥作用。

研究人员记录显示,该猴每天约40%的时间用于休息,10%用于互相理毛,23%用于警戒潜在威胁,3%用于玩耍。值得注意的是,越南金丝猴在发现人类时通常不立即逃逸,而是发出响亮而急促的警报叫声,群中主导雄性甚至会接近人类。这种行为使其更容易遭到猎杀。

如前所述,它们发现危险时不是立即逃跑,而是发出警报。但其警报系统可能比想象的更复杂。群体中的雄性首领会主动接近威胁源(如人类),并发出特有的、响亮的“咯咯”声或啸叫声。这种行为看似徒劳且危险,但生态学家认为这是一种利他主义和混淆策略:通过暴露自己并发出警报,首领可以:让群体其他成员准确知道危险来自何方。吸引猎人的注意力,让雌性和幼崽有机会悄无声息地溜走到更安全的位置。但是这种策略对付传统天敌可能有效,但面对持有现代武器的猎人,却成了致命的弱点。

越南金丝猴属于一雄多雌制的社会系统,即一只雄性与多只雌性交配。

雌性妊娠期约200天,通常于春夏季生产,每胎产一至二仔。根据对其他仰鼻猴行为的观察,推测雌性越南金丝猴具有较高的育幼行为投入。雌性约在四岁时达到性成熟,雄性则在七岁左右成熟。

迄今关于越南金丝猴的寿命尚无明确记录,与其同属的金丝猴一般寿命约为20年,圈养条件下最高记录为29岁。

自重新发现以来,已识别出五个孤立的现存种群。尽管作为旗舰物种受到国际关注并实施了保护行动,其种群数量仍呈下降趋势。历史上该物种的分布曾包括红河东侧地区,如今仅存于宣光、北件、河江和太原省的小片区域内。值得注意的是,在1990年代被重新发现之前,越南金丝猴在当地一些少数民族的文化中几乎没有任何记载或传说,这与该地区其他大型动物(如虎、亚洲黑熊)形成鲜明对比。这表明它们即使在历史上,数量也可能一直非常稀少且行踪隐秘,以至于没有进入主流的地方文化叙事。

生境丧失和狩猎是灵长类种群下降的主要原因,越南金丝猴也不例外。数十年的人口增长和对农业用地的需求导致其生境丧失和碎片化。非法伐木活动限制了它们在树上的活动,偶尔的采矿活动也导致空气污染和环境恶化,进一步威胁其生存。

严重的盗猎行为、野生动物黑市和生境破坏也是该物种被列为全球极度濒危灵长类的主要原因之一。1993年,狩猎和诱捕活动在Na Hang自然保护区(那杭自然保护区,此中文名为音译,只为阅读方便)广泛存在,当地民族捕猎多种物种,包括越南金丝猴。其肉被部分人群食用,虽不视为美味,但其某些身体部位备受追捧。1993年在越南Na Hang自然保护区进行的一项研究发现72只(估计80只)个体,而2005年在同一地点的调查仅记录到17只(估计22只)。

目前对该物种的目击记录日益稀少。直至1990年代,在越南宣光省Na Hang地区发现一个小种群后,才确认其未灭绝。2008年,在一个偏远森林中发现一个包含三只幼体的种群,当时全球个体数估计不足250只。

2013年12月,国际动植物保护组织(Fauna & Flora International)公布了同年9月至10月在河江Khau Ca保护区(口吉保护区)进行的种群调查结果:共识别出108至113只个体,几乎占当时全球估计数量的一半,也为该地点自监测以来的最高记录。这一结果被研究人员视为保护工作初步见效的积极信号。截至2017年11月的最新调查显示,该区域至少存在113至121只个体,仍是全球最大的已知种群。

在森林砍伐和人类发展之前,是越南金丝猴的栖息地。

越南金丝猴被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录Ⅰ,并受越南法律保护,禁止捕获、杀害和贸易。然而,这些法律法规的执行效果有限,普遍存在忽视和难以落实的问题。虽设立了两个自然保护区—杜嘉自然保护区和掺茱自然保护区—旨在保护当地种群及其生境,但盗猎活动仍在这些“受保护”区域内发生。

保护工作者强调,若居民生计困难、社会经济水平低下,则保护宣传和教育难以见效。为此,保护人员推出多项创新措施,包括为当地居民提供培训和就业机会,以争取他们对保护工作的支持。通过让居民直接参与环境保护和金丝猴保护行动,有望为这一极危物种带来转机。

2022年7月21日,国际动植物保护组织与河江省人民委员会签署谅解备忘录,确认在2022-2027年间加强对河江省境内越南金丝猴及其他植物物种的保护。双方将开展关于栖息地、行为与种群数量的科学研究,恢复和扩展森林栖息地,减少人为威胁,应用先进技术推动保护与公众意识提升,并加强生物多样性保护相关能力建设。这一合作标志着社区参与越南金丝猴保护的��一步。