黑猩猩又称普通黑猩猩,属于哺乳纲灵长目,是黑猩猩属下的两个物种之一,另一种是倭黑猩猩。生活在非洲西部及中部,成群生活,每个群体就像一个部落。从演化的角度看黑猩猩是现存生物中与人类最近的姊妹种,基因组的相似度高达98.8%。

本文将介绍黑猩猩的繁殖、智力、工具的使用、语言、现状和保护等。

繁殖行为复杂,受社会等级、雌性选择及群体动态影响

黑猩猩的交配系统属于"混杂交配制",雌性在发情期会与多个雄性交配。这种策略具有多重进化意义:

父权混淆:雌性通过多配偶交配使雄性难以确定后代归属,有效降低了杀婴风险。在贡贝国家公园的观察显示,新上位的主导雄性会对前任的后代实施杀婴行为,而多配偶交配可使这种风险降低30-40%(Pusey et al., 1997)。

食物换取交配权:雄性常通过分享猎物获取交配机会。在塞内加尔的芬戈利种群中,雄性成功捕猎后,会优先将肉分配给处于发情期的雌性(Pruetz et al., 2015)。

隐蔽排卵:雌性即使在非受孕期也会进行交配,这使得雄性难以准确判断受孕时机,不得不持续投入资源以维持交配机会。

黑猩猩的育幼期是灵长类中最长的之一

新生儿依赖期:幼崽出生后前6个月完全依赖母亲携带。贡贝的记录显示,幼崽平均每天被母亲携带的时间达18小时(Goodall, 1986)。

断奶冲突:当母亲准备再次繁殖时,会出现明显的断奶冲突。幼崽会通过尖叫、纠缠等方式阻止母亲交配。著名的"Flint"案例中,一只幼崽因母亲过早断奶而出现严重心理问题,最终在母亲死亡后不久也随之死亡(Goodall, 1986)。

"保姆"系统:年轻雌性会协助照顾弟妹,这种行为被认为是在为未来的母性角色做准备。在塔伊森林的观察中,年轻雌性平均每天花费2-3小时参与照顾幼崽(Boesch, 1991)。

黑猩猩的智力与认知能力

黑猩猩展现出惊人的问题解决能力:

记忆能力:京都大学的松泽哲郎教授团队进行的"数字记忆测试"显示,黑猩猩"Ayumu"能在0.6秒内记住屏幕上随机出现的9个数字位置,准确率超过80%,表现远超人类受试者(Matsuzawa, 2009)。

延迟满足:在"棉花糖测试"的变体实验中,黑猩猩能够等待最长14分钟以获得更好的奖励(Beran et al., 1999)。

工具创新:在马哈尔山脉的种群中观察到,黑猩猩会制作"雨伞"——将大树叶顶在头上避雨(Nishida et al., 1999)。

黑猩猩的社会智能极为发达

政治联盟:雄性会形成复杂的政治联盟。在贡贝,著名的雄性"Mike"通过敲击空煤油罐制造噪音,成功震慑其他雄性并登上首领位置(Goodall, 1986)。

欺骗行为:低等级雄性会在交配时故意保持安静,避免被高等级雄性发现。有记录显示,一只叫"Figan"的雄性会在交配时用树叶捂住嘴抑制兴奋叫声(de Waal, 1982)。

安慰行为:在冲突后,旁观者会主动安慰失败方。这种行为在"Krom"身上表现尤为明显,它经常在争斗后拥抱哭泣的幼崽(de Waal, 2009)。

这里推荐一部纪录片《黑猩猩帝国 Chimp Empire》

庞大的黑猩猩群落在乌干达的森林中繁衍生息,应对复杂的社会关系、家族变迁以及危险的领地争端。有兴趣的朋友可以看看。

黑猩猩的工具使用

不同种群发展出独特的工具使用传统

贡贝的黑猩猩,独特行为是钓白蚁,会选择合适的树枝,去掉叶子并修整末端。

塔伊森林的黑猩猩,独特行为是石锤使用,建立专门的"坚果加工站",石块代代相传。

芬戈利的黑猩猩,独特行为是制作长矛,用牙齿将树枝削尖,用于捕猎丛猴。

布东戈的黑猩猩,独特行为是水井制作,用树叶咀嚼成海绵状,从树洞中取水。

(注:以上是列举,并不完全)

工具使用的传播主要通过:

观察学习:幼崽会花数百小时观察母亲使用工具。塔伊森林的记录显示,幼崽平均需要3-4年才能熟练掌握坚果敲击技术(Boesch, 2003)。

主动教学:少数情况下成年个体会调整行为以方便幼崽学习。在贡贝观察到雌性会放慢钓白蚁的动作让幼崽观察(Lonsdorf et al., 2004)。

群体创新:新工具技术的传播速度惊人。在芬戈利,制作长矛的技术在5年内从1个个体传播到整个群体(Pruetz et al., 2015)。

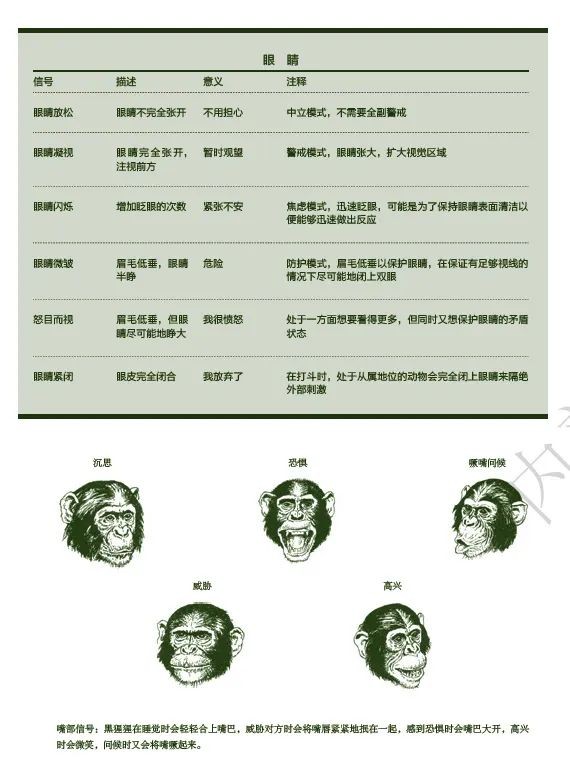

黑猩猩的语言与交流系统

黑猩猩的自然交流系统包含多种模式

声音通讯列举:

"pant-hoot":个体识别呼叫,可传播1公里以上

"waa-bark":警报呼叫,针对不同捕食者(豹/蛇)有差异

"food grunt":发现高质量食物时的特定叫声

肢体语言:

"手伸":乞求食物

"弓背":表示服从

"摇树枝":展示力量

在此趁机推荐相关好书一册:《动物的秘密语言》,内容饱满,物超所值。不占太多篇幅,一段话,2张图,喜欢的朋友们扫码了解详细内容吧。

一部动物界的“摩斯密码”百科全书。动物的喜怒爱欲,表现在它的身体语言里。理解动物、与动物建立情感链接的关键一步,就是读懂动物的这种“秘密语言”。本书通过对动物行为的深入分析及有趣案例,告诉我们如何从动物的一举一动中读出更多信息。

人工语言研究

多项长期研究揭示了黑猩猩的语言潜力

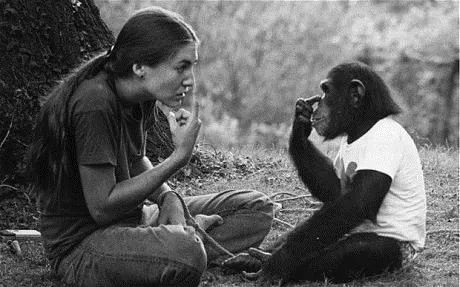

Washoe项目: Washoe项目是1965年由美国内华达大学的艾伦·加德纳(Allen Gardner)和比阿特丽斯·加德纳(Beatrix Gardner)夫妇发起的前沿研究,旨在探索黑猩猩是否能够掌握人类手语(美国手语ASL)。选择Washoe(命名自美国内华达州的一个县)时,她仅是一只10个月大的幼崽。

掌握130个ASL手语词汇

会自发组合词汇,如"water bird"指代天鹅

能教授手语给养子Loulis(Fouts, 1997)

Kanzi案例:Kanzi(意为"宝藏"的斯瓦希里语)是一只雄性倭黑猩猩(Pan paniscus),最初作为佐治亚州立大学语言研究中心的"陪读"来到实验室。他的养母Matata接受符号语言训练时,研究人员意外发现10个月大的Kanzi通过观察已自发掌握了键盘符号的使用。

通过键盘掌握348个符号

理解3000个英语口语单词

能按要求"用火柴点燃蜡烛"(Savage-Rumbaugh, 1998)

Nim Chimpsky项目:由哥伦比亚大学心理学家赫伯特·特勒斯(Herbert Terrace)主导,以著名语言学家诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)的名字谐音命名,旨在验证"黑猩猩能否真正掌握人类语言语法"。研究对象Nim是被从母亲身边带走的黑猩猩幼崽,在人类家庭中抚养并接受美国手语(ASL)训练。

证明黑猩猩主要使用模仿而非真正理解语法

平均语句长度不超过1.5个词(Terrace, 1979)

黑猩猩的保护现状与挑战

根据国际自然保护联盟(IUCN)2023年最新评估,野生黑猩猩的全球总数估计在17万至30万只之间。这一数字较20世纪中叶下降了超过50%,种群衰退趋势仍在持续。值得注意的是,不同亚种和地区的生存状况存在显著差异,反映出生态压力和人类威胁的空间异质性。若当前威胁持续,2050年数量可能再减50%(IUCN红色名录)。

栖息地丧失:

刚果盆地每年损失50万公顷森林(WRI, 2022)

棕榈油种植园扩张是主要驱动力

非法贸易:

黑市价格:幼崽可达2万美元(LAGA, 2021)

每捕获1只活体幼崽,约10只成年黑猩猩被杀害

人兽共患病:

埃博拉疫情:2002-2003年在刚果造成局部种群灭绝

COVID-19对圈养种群构成新威胁

黑猩猩的保护

野生栖息地保护

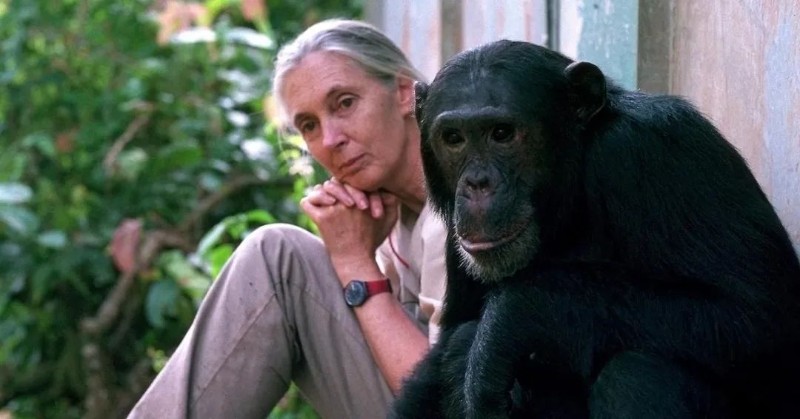

珍·古道尔研究会 (Jane Goodall Institute)

巡逻系统:

在坦桑尼亚、乌干达等地建立"护林员 无人机 卫星"三位一体监测网

案例:贡贝国家公园使用AI识别系统分析200个红外相机影像,2023年成功阻止12起盗猎事件

栖息地修复:

在刚果民主共和国实施"走廊计划",种植本土树种连接6个孤立黑猩猩种群

采用"种子炸弹"技术(无人机播撒种子)恢复500公顷退化林地

世界自然基金会 (WWF)

跨界保护:

在中非"三边保护区"(刚果/中非/喀麦隆交界)建立跨国联合巡逻队

配备卫星追踪项圈监测15个黑猩猩群落的迁徙路线

反盗猎技术:

开发声纹识别系统:通过黑猩猩报警叫声定位盗猎者活动区域

在加蓬部署"森林守卫"地震传感器网络,实时监测非法伐木

反盗猎与非法贸易打击

最后大猿项目 (Last Great Ape Organization, LAGA)

卧底调查:

在喀麦隆建立线人网络,2022年协助破获3个跨国野生动物贩卖团伙

使用隐蔽摄像设备记录交易过程作为法庭证据

司法援助:

培训检察官处理野生动物案件,推动刚果(金)2023年首次对黑猩猩贩运者判处7年监禁

社区共管与教育

野生生物保护协会 (WCS)

人兽冲突解决方案:

在几内亚推广"蜜蜂围栏":黑猩猩惧怕蜜蜂,该措施减少80%作物破坏

建立快速补偿机制:农户受损后24小时内可获得等价补偿

替代生计培训:

在利比里亚培训前猎人为生态导游,月收入提高300%

根与芽教育项目 (Roots & Shoots)

青少年教育:

开发AR教学工具"虚拟黑猩猩",让学童通过手机观察黑猩猩社会行为

在坦桑尼亚150所学校设立"保护大使"制度,学生监督社区保护承诺

科研与种群管理

马克斯·普朗克进化人类学研究所

非侵入式监测:

开发"粪便DNA数据库":通过激素分析评估种群压力水平

使用无人机热成像技术进行夜间种群普查

传染病预警:

在科特迪瓦建立人兽共患病监测站,已提前预警2次埃博拉疫情

濒危类人猿救助中心 (PASA)

康复野化:

阶段1:森林适应(6-12个月)

阶段2:工具技能恢复(用仿真白蚁丘训练钓食行为)

阶段3:群体融合(观察野生种群后逐步引入)

成功案例:刚果Lesio-Louna保护区已野化28只黑猩猩,存活率89%

本文主要参考文献

Boesch, C. (2012). Wild Cultures: A Comparison Between Chimpanzee and Human Cultures. Cambridge University Press.

Goodall, J. (2010). Through a Window: My Thirty Years with the Chimpanzees of Gombe. Houghton Mifflin.

Pruetz, J.D. (2018). The Ape That Lived: Savanna Chimpanzees and Human Evolution. Oxford University Press.

Matsuzawa, T. (2021). Cognitive Development in Chimpanzees. Springer.

IUCN SSC Primate Specialist Group (2023). Regional Action Plan for Chimpanzee Conservation in West Africa.

在文章编辑过程中,主编先生深受触动,创作了猩猩的雕塑,在本文最后做一下展示,希望大家喜欢。